PSYCHOLOGIE

Interpréter un rêve; analyser les processus par lesquels un rat, en un certain nombre d’essais successifs, parvient à apprendre une trajectoire arbitraire ou la manœuvre d’un appareil fournissant de la nourriture quand un signal est allumé; mesurer le «degré d’intelligence» d’un adulte ou d’un enfant de cinq ans; montrer si, et comment, l’opinion d’un sujet qui doit par exemple estimer librement l’amplitude du déplacement d’un point lumineux est modifiée par l’influence des jugements de deux «compères» qui fournissent, eux, des évaluations peu probables, mais constantes; justifier les erreurs systématiques des enfants de six ans dans un problème qui, à sept ans, sera résolu immédiatement et comme allant de soi: il peut n’être pas évident, pour le profane et souvent pour le spécialiste lui-même, que ces entreprises variées relèvent d’une seule et même discipline. Dire, comme c’est l’usage, qu’elles sont toutes du ressort de la psychologie, parce qu’il s’agit chaque fois de conduites ou de comportements (humains ou animaux) et de leurs significations, ne réglerait pas davantage la question: la signification d’un rêve n’a pas forcément le même statut que la signification d’une erreur de raisonnement, et rien ne permet a priori de poser que la production inconsciente d’images pendant le sommeil (entendons: de telles images plutôt que de telles autres) est une conduite de même nature que la résolution d’un problème, ou que la réponse réflexe à un excitant extérieur, ou même que la remémoration volontaire du passé, qui paraît cependant lui être plus directement apparentée. Dirons-nous alors que ces divers phénomènes externes ou internes ont en commun l’activité du système nerveux? Ce serait seulement postuler en ce cas leur unité physiologique, et bien des psychologues du reste, même en souscrivant à cette affirmation un peu générale, se refuseront à admettre que le système nerveux est semblablement impliqué dans une conduite perceptive, dans un processus d’apprentissage ou dans l’adhésion à une croyance.

Force est donc de renoncer, provisoirement du moins, à assigner aux investigations psychologiques un objet – c’est-à-dire un champ de faits – unitaire et cohérent. En conséquence, et aussi pour des raisons historiques et doctrinales, leur unité méthodologique n’est pas davantage assurée en l’état actuel. Il n’est même guère possible, à quelques rares exceptions près, d’établir une correspondance entre une liste de problèmes ou de domaines et une liste de méthodes, les mêmes termes pouvant renvoyer à des aspects et à des modes de conceptualisation bien différents. L’éthologiste ne regarde pas le comportement d’un chat ou d’un pigeon de la même façon que l’expérimentateur béhavioriste. La motivation, si même on s’accordait à donner de ce mot relativement technique une définition unique, n’est pas analysée au même niveau par le clinicien et par le psychologue de laboratoire. L’intitulé «psychologie sociale» désigne tantôt l’étude (expérimentale ou non) des interactions entre individus, tantôt l’analyse psychologique de certains comportements collectifs (préjugés, paniques, attitudes politiques, familiales), tantôt enfin l’étude des influences et des modelages que la vie collective impose à des comportements individuels comme la perception des couleurs ou la soumission à certaines formes «logiques» de pensée. Les adjectifs ou appositions qui accompagnent le terme de psychologie peuvent donc spécifier soit un domaine de recherche (psychologie différentielle: étude des différences individuelles), soit un style méthodologique (psychologie clinique: approche des conduites par les méthodes cliniques), soit encore un champ de pratique sociale (psychologie clinique: dépistage, guidance et au besoin thérapie des troubles du comportement), soit enfin une école déterminée de pensée qui, à divers égards, définit pour son propre usage sa problématique, ses concepts et ses instruments de recherche: aujourd’hui, par exemple, le terme «psychologie cognitive» désigne aussi bien un champ de recherches (l’étude des fonctions cognitives, par opposition à l’affectivité) qu’un mouvement «cognitiviste», qui s’est développé en réaction contre le behaviorisme associationniste et qui pose les problèmes psychologiques (y compris ceux de l’affectivité) en termes de traitement de l’information, en insistant, d’autre part, sur le rôle du système nerveux central.

Cette multiplicité d’aspects, fort embarrassante pour qui voudrait brosser un panorama ou établir un inventaire systématique, ne doit pas à vrai dire alarmer outre mesure. Il n’y aurait en fait comme en droit, aucun inconvénient majeur à parler de «psychologies» au pluriel. C’est du moins le parti qu’on prendra ici. On ne cherchera ni à énumérer un lexique ni à défendre une option. On essaiera plutôt d’élucider les fondements épistémologiques de ce pluralisme en prenant comme postulat non pas une hypothétique hétérogénéité des «fonctions mentales» elles-mêmes, mais le seul fait qu’en l’état actuel des techniques et des données les phénomènes psychologiques – ceux que l’expérience commune reconnaît comme tels – ne sont pas tous accessibles au même niveau d’observation, ne sont donc pas semblablement justiciables des mêmes procédures d’identification, de description, de repérage, de mesure et, par conséquent, de contrôle et d’interprétation.

Mais c’est encore trop peu dire, puisque chez les psychologues eux-mêmes, le statut scientifique de la psychologie fait encore question. Ce problème, évidemment central, on ne l’a pas abordé de front dans les présentations qui suivent, pour ne pas s’enfermer par avance dans les cadres d’un débat doctrinal. On a cherché au contraire à l’évoquer soit à propos de quelques références historiques sommaires, soit plutôt à propos d’un examen des méthodes. Par «méthodes», on entend ici un ensemble de démarches de pensée constituant la vérité, et non les techniques particulières, qui ne seront invoquées qu’à titre d’exemples. Ce choix, qui réfère donc l’objet à la méthode et non l’inverse, est devenu classique en épistémologie, au moins depuis Bachelard. Mais comme il est, pour les sciences de l’homme, assez peu conforme à l’usage académique, il appelle une brève justification. On a considéré en effet qu’un champ scientifique n’est pas défini a priori par les propriétés particulières des «objets réels» qu’il vise, propriétés qui indiqueraient directement les orientations méthodologiques à suivre. Un discours scientifique est toujours un discours conceptuel, et les faits dont parle ce discours ne sont jamais les données immédiates de notre expérience quotidienne qui, elle, ne nous livre que des anecdotes ou des événements. Un recueil d’anecdotes ne fait pas une science, même en prenant ce mot en un sens assez large, et pas plus que la physique l’histoire n’est faite d’événements. Le premier problème épistémologique est donc de montrer comment on passe de l’événement au fait, qui est une relation, et si possible une relation répétable. Ces relations, la réalité les vérifie, elle ne les exhibe pas toutes faites, et l’observateur déjà n’est pas le témoin passif d’un spectacle, mais le sujet actif d’une construction ou reconstruction. À cet égard, si la psychologie expérimentale construit bien évidemment son objet, la psychanalyse ne construit pas moins le sien, à sa manière. Et c’est à présenter quelques-uns des principaux modes de construction qu’on s’est attaché. Renvoyant le lecteur aux articles spécialisés, on n’a, par exemple, considéré la psychologie des tests que sous l’angle de la construction des variables quantitatives, et la psychologie expérimentale que dans ses démarches constitutives de lois ou de preuves. Mais est-ce là toute la psychologie? Certes non. Une «psychologie clinique», florissante dans la pratique autant que dans l’enseignement universitaire, s’inscrit régulièrement en faux contre ces façons «scientistes» ou «abstraites» de voir. Elle se veut «concrète» et dénonce les autres psychologies comme inutiles et incertaines; elle les tolère au mieux comme disciplines auxiliaires en se réservant le privilège du «savoir totalisant»; c’est à examiner son programme qu’on s’emploiera pour commencer.

1. L’optique clinique en psychologie

L’optique clinique est sans doute celle qui correspond le mieux à l’idée qu’on se fait communément d’une investigation psychologique. Elle s’applique en effet à des conduites «concrètes», c’est-à-dire telles que tout un chacun peut les observer dans la vie quotidienne (y compris les situations extrêmes); elle leur associe des «interprétations», dont la fonction est moins de dégager des liaisons causales ou d’énoncer des lois au sens propre du terme que de «dévoiler le sens». Analyser une conduite, pour le psychologue clinicien, ce n’est pas la décomposer en segments et en processus élémentaires, c’est la décrire en détail et, par un jeu subtil de regroupements et de recoupements dont les règles ne sont pas toujours fixées de façon explicite, faire apparaître une signification qui n’était directement lisible ni pour l’observateur profane ni, a fortiori, pour le sujet conscient lui-même. Daniel Lagache (L’Unité de la psychologie , 1949) résume ainsi le programme de la psychologie clinique: «Envisager la conduite dans sa perspective propre, relever aussi fidèlement que possible les manières d’être et de réagir d’un être humain concret et complet aux prises avec une situation, chercher à en établir le sens, la structure et la genèse.» Précisons, avec Juliette Favez-Boutonier (1966), que l’objet du psychologue clinicien est «l’être humain en tant qu’il existe et se sent exister comme un être unique, ayant son histoire personnelle, vivant dans une situation qui ne peut être totalement assimilée à aucune autre». De ces textes on peut retenir les deux caractéristiques fondamentales de l’approche clinique: elle est casuistique , puisqu’elle s’intéresse d’abord à des cas individuels, qui ne sont jamais rigoureusement comparables; elle est holistique (ou globaliste), puisque ses interprétations se réfèrent à un ensemble synchronique et diachronique de conduites, et non pas aux seules relations régulières entre conduites actuelles et situations qui les provoquent. En vérité, cette double exigence n’interdit pas au psychologue clinicien d’énoncer des généralités, soit sous la forme de typologies, soit même sous forme de relations qualitatives (par exemple, l’agressivité peut être une réponse directe ou symbolique à une frustration). Mais de telles généralités ne constituent jamais pour le psychologue clinicien que des cadres de références assez larges et, si l’on peut dire, des principes de commentaires plutôt que des énoncés explicatifs au sens strict. Les matériaux du clinicien sont essentiellement monographiques: une observation n’a de sens que contextuel et les catégorisations qu’on établira éventuellement portent sur ces significations contextuelles, non sur les observables comme tels.

Le recueil des données

Les techniques pour le recueil des données peuvent donc être fort diverses, et même, en vertu du principe «holistique», elles ne connaissent pas de limites: observation directe, dossiers biographiques, interviews non directives ou semi-directives, questionnaires préétablis, dont certains se bornent à relever des informations individuelles, tandis que d’autres sont standardisés et étalonnés comme des tests – par exemple le M.M.P.I. (Minnesota Multiphasic Personality Inventory ) dans lequel le sujet doit répartir en deux tas, selon qu’elles correspondent ou non à son propre cas, des cartes où sont décrites diverses conduites; de cette répartition on tire alors, en se référant à différentes « échelles », l’évaluation de diverses composantes de la personnalité: tendances hystériques, schizophréniques, hypocondriaques, masculinité-féminité, etc. Les tests psychométriques classiques (de niveau intellectuel, d’aptitudes, etc.) sont aussi utilisés, la mesure des performances ne fournissant, bien sûr, qu’une indication parmi d’autres; et le psychologue clinicien accorde une attention toute particulière aux attitudes du sujet pendant l’exécution, même si ces attitudes ne sont pas expressément prévues dans la cotation de l’épreuve. Pour les mêmes raisons, l’enquête clinique marque une prédilection pour les tests projectifs, qu’ils soient étalonnés de façon précise (comme le test des taches d’encre de Rorschach) ou peu rigoureuse (comme le «test du village» et quantité d’autres épreuves essentiellement qualitatives). Le but est alors moins d’évaluer, au sens strict du terme, que d’impliquer le sujet dans des situations où il révèle des aspects de lui-même qui pourraient n’être pas conscients ou qui, dans un récit sans intermédiaire, seraient masqués par toutes sortes de rationalisations (au sens banal du mot, aussi bien qu’au sens que la psychanalyse a donné à ce terme, qui désigne alors un mécanisme de défense) et, plus communément, par le seul fait que tout sujet s’interprète lui-même en même temps qu’il se raconte. Des remarques semblables peuvent être faites pour l’anamnèse, procédure classique de l’examen clinique. À la lettre, l’anamnèse n’est rien d’autre que la remémoration autobiographique; mais, si, par le recours à d’autres documents ou par des recoupements successifs, on relève des oublis ou distorsions, volontaires et surtout involontaires, ces indications sont plus précieuses encore que l’établissement des données historiques objectives. Aussi utilise-t-on largement, en psychologie clinique, les situations insolites ou marginales par rapport à celles de la vie quotidienne: la situation psychanalytique d’abord (mais qui mérite à elle seule une longue discussion théorique et technique), le « rêve éveillé dirigé» – imaginé par R. Desoille et qui a connu depuis des variantes et des théorisations diverses –, le psychodrame, etc. Dans ce dernier, le sujet joue, avec d’autres sujets et avec l’expérimentateur, un rôle qui lui a été assigné et que l’observateur peut orienter, soit par des injonctions directes, soit par sa propre attitude. De même dans le rêve éveillé, où le sujet construit une histoire imaginaire à partir de conventions qu’on lui fixe et qu’on modifie s’il y a lieu. Mais ces diverses procédures, qu’elles soient ou non d’inspiration directement psychanalytique, ne se limitent pas à des fins diagnostiques: les finalités thérapeutiques ne se distinguent plus du diagnostic proprement dit. On reviendra plus loin sur ce mode de pensée qui institue la psychologie comme connaissance engagée – on dit volontiers action-research ou, d’un point de vue assez différent, «observation participante».

Connaissance clinique et psychologie

Interrogeons-nous d’abord non pas sur les modes d’action du clinicien, mais sur le mode de connnaissance que cette pratique constitue. La psychologie clinique, qui en droit comme en fait peut fort bien s’appliquer à l’étude des sujets réputés normaux – et qu’il ne faut donc pas identifier à la psycho-pathologie –, n’en a pas moins une origine médicale. Si, d’un certain point de vue, elle apparaît comme un raffinement de la psychologie du sens commun, qui cherche l’intention derrière l’acte et derrière l’intention le mobile, la psychologie clinique s’est en fait constituée comme discipline technique (sinon comme science au sens strict) en rompant avec les intuitions du sens commun, ces intuitions fussent-elles aussi subtiles que celles des esprits distingués qui, de saint Augustin à Amiel en passant par Maine de Biran, pratiquaient sur eux-mêmes l’examen de conscience (rebaptisé introspection) et la réflexion (au double sens philosophique et étymologique de ce terme). Historiquement parlant, il semble bien que la psychologie clinique soit née de la convergence de plusieurs courants. La tradition philosophique, celle de Maine de Biran, qui se poursuit sans discontinuité en France jusqu’à Ravaisson et Bergson, si attentive qu’elle ait été à l’analyse des «faits de conscience», ne pouvait aboutir qu’à une philosophie de l’esprit: c’était du reste son propos avoué, puisqu’aussi bien ces divers auteurs s’attachaient à montrer la transcendance de l’esprit sur la matière, de la volonté sur le déterminisme causal. Quand Auguste Comte, dans son programme positiviste, rejeta la psychologie dans les ténèbres métaphysiques et la biffa définitivement de l’ordre des sciences, sous prétexte qu’on ne pouvait pas «se mettre à la fenêtre et se regarder passer dans la rue», les spiritualistes eurent beau jeu de répliquer que précisément la conscience était, par définition, le seul objet capable de se saisir lui-même, de se «réfléchir». Or cette controverse, qui semble aujourd’hui bien archaïque, posait un problème épistémologique fondamental, auquel la psychologie actuelle ne fournit pas une réponse univoque. Le décret de Comte est en effet interprétable comme plaçant le psychologue devant un dilemme: ou bien il lui faut renoncer à l’intériorité, «réaliser» (les adversaires diront: réifier) son objet de connaissance en phénomènes justiciables de l’observation et de la mesure, et c’est la voie qu’a suivie notamment la psychologie expérimentale; ou bien il lui faut prendre ses distances par rapport aux sciences de la nature, se définir un mode original de connaissance, spécifique pour son objet. Sous cette forme, le débat n’a rien perdu de son actualité et l’on n’a pas fini de disputer aujourd’hui sur la frontière entre les sciences de la nature (et de la vie) et les sciences naguère dites «de l’esprit», aujourd’hui rebaptisées «sciences humaines» en France, tandis que le lexique anglo-saxon marque une distinction supplémentaire entre les sciences de la conduite (behavioural sciences ) et les sciences sociales.

Toutefois, si certains psychologues ont cru devoir se soumettre, par divers détours et avec de multiples nuances, aux impératifs «naturalistes», il ne serait pas correct de penser que la psychologie clinique n’a fait que suivre la voie de la tradition spiritualiste. Et c’est vraisemblablement dans le champ pathologique que l’occasion lui a été donnée non pas, bien sûr, de liquider le conflit idéologique du matérialisme et du spiritualisme, mais de se forger une méthodologie pour éluder le dilemme entre les artifices du laboratoire et la liberté inconditionnelle de la pure réflexion. En France notamment, ce n’est pas sans doute un hasard si les grands psychologues (qui ont aussi bien inspiré les cliniciens que les expérimentalistes de leur temps) ont été, dans le premier demi-siècle surtout, des hommes ayant reçu une double formation, médicale et philosophique, comme Pierre Janet (1859-1947), Georges Dumas (1866-1946) ou Henri Wallon (1879-1962). La maladie mentale – quelles que soient du reste la définition que l’on donne à ce terme et la «valeur» qu’on doive lui attacher – met en effet l’observateur en présence d’une conscience «autre», qui de ce seul fait ne peut être décrite, comprise ou racontée par simple référence à nos propres intuitions, à nos propres catégories introspectives. Comme, d’autre part, l’étiologie somatique, même lorsqu’elle est connue, ne suffit pas à rendre compte du contenu de la conscience morbide, force est de conjuguer l’observation externe et l’interprétation. Sans la première, on n’aurait que littérature; sans la seconde, on n’aurait qu’un inventaire hétéroclite et incompréhensible. On voit que de telles remarques peuvent être étendues au-delà du champ pathologique; l’enfant, le «primitif» nous sont pareillement étrangers, et de façon plus générale «autrui». Dans son opuscule célèbre de 1949, Lagache renvoie ainsi dos à dos la psychologie «en première personne» (celle de l’introspection) et la psychologie «en troisième personne» qu’est l’étude expérimentale, au profit d’une psychologie qui serait la synthèse dialectique des deux, et qu’il appelle justement, d’une façon il est vrai plus élégante que convaincante: «psychologie en deuxième personne»; l’objet propre de cette psychologie serait «l’autre» en tant que conscience, et non plus le seul moi ou le seul comportement objectif. Entre-temps, la psychanalyse est passée par là et l’on aura bientôt à examiner comment.

L’intuition clinique et la compréhension

Demandons-nous auparavant si, et comment, ce séduisant mais ambitieux programme peut être tenu. Il faudrait pour cela être en mesure d’expliciter les règles qui confèrent le sens à l’observable et qui conduisent à cette communication privilégiée où aboutit en définitive l’intelligibilité pour le psychologue clinicien. Or, loin de s’attacher à dégager une logique de l’interprétation, les cliniciens «laïques» (par opposition aux psychanalystes orthodoxes) se sont davantage employés à souligner l’originalité de cette démarche et son irréductibilité aux procédures hypothético-déductives de l’intelligence rationnelle. Une fois rassemblés les matériaux de l’enquête (par toutes les «sciences auxiliaires» qu’on voudra), le dernier mot reste à la «synthèse clinique», qui est affaire de compétence au double sens, linguistique et ordinaire, de ce mot. «Les règles d’interprétation, écrit Lagache (1959) en parlant même du psychanalyste, sont puisées dans le savoir psychologique» que le clinicien «a tiré de son expérience de la vie et de sa culture». Il n’y a donc pas de règles à proprement parler, seulement une herméneutique, et pas de «méthode» au sens où l’on a pris ce mot dans l’introduction, seulement une optique, une «perspective», une «attitude d’accueil». L’intuition clinique n’est finalement ni plus ni moins «ineffable» que l’intuition bergsonienne ou la «sympathie» de Scheler. La psychologie clinique a du reste régulièrement repris à son compte, via Jaspers (1913) et les multiples courants de la phénoménologie existentielle (de Husserl lui-même, surtout à partir de 1928, à L. Binswanger, F. Buytendijk, Medard Boss...), l’opposition «expliquercomprendre» par laquelle les philosophes posthégéliens (et en particulier Dilthey) distinguaient les sciences de la nature des «sciences de l’esprit».

Or, sans qu’on se reporte expressément à ses sources historiques, cette opposition peut être entendue au moins en trois sens différents. Le premier, qui est celui de la tradition philosophique, oppose le déterminisme de la matière à la liberté de l’esprit. Le deuxième, qui intéresse plus directement notre propos, oppose les déterminations causales de l’organisme aux significations que la conscience leur confère. Le troisième oppose bel et bien deux modes de connaissance: la déduction et l’intuition. Mais ce troisième sens n’est en aucune façon la conséquence nécessaire du deuxième, comme les cliniciens le donnent généralement à penser. Pour renouveler le problème du « parallélisme » psychophysiologique, Piaget écrit (1963): «Le caractère sans doute le plus général des états de conscience est de comporter des «significations», d’aspect cognitif (se traduisant en termes de vérité ou de fausseté) ou affectif (valeurs), ou plus vraisemblablement des deux à la fois. Or, ni le lien entre significations ni la relation de signifiant à signifié ne relèvent de la causalité.» Mais l’auteur ajoute aussitôt qu’à l’ordre causal de l’organisme il faut, sous peine de ne jamais rien comprendre et de ne voir dans la conscience qu’un épiphénomène in-signifiant, faire correspondre l’ordre «logique» des implications entre significations ou entre valeurs. On peut fort bien ne pas suivre Piaget dans ses conclusions quant à l’isomorphisme qu’il postule «entre les systèmes d’implications au sens large et des systèmes relevant de la causalité» (à noter cependant qu’isomorphisme ne signifie ni correspondance terme à terme ni reflet): ce postulat ne lui sert, du reste, qu’à justifier l’explication par les modèles abstraits en psychologie et la compatibilité (la complémentarité, même) de ce type d’explication avec les explications psychophysiologiques là où elles sont possibles. Cependant on ne peut, sans plus, conclure au rejet de l’explication sous prétexte que le corps ne fabrique pas causalement les états de conscience. Il n’est possible de relier les oppositions du deuxième et troisième type entre expliquer et comprendre que moyennant une philosophie du Geist , ce qui était d’ailleurs bien le cas chez Dilthey.

De cette discussion on conclura donc que la psychologie n’est pas enfermée dans le dilemme qu’on croyait: «physique mentale» organiciste d’un côté, saisie intuitive du vécu de l’autre. Le louable souci de comprendre ne dispense pas le psychologue du devoir d’expliquer. Ou alors il n’y a plus de psychologie: seulement du vécu et des relations interpersonnelles. Il ne manque pas d’ailleurs de cliniciens pour soutenir ce dernier point de vue, sous diverses références idéologiques. La psychologie, affirme l’un d’eux, «n’est pas un savoir, mais un regard». Autant dire que c’est une antiscience, dénomination qui n’est ni plus ni moins péjorative (et ni plus ni moins discutable) que celle d’antipsychiatrie, fort «en pointe» de la fin des années 1960 jusqu’au milieu des années 1970.

Psychologie clinique et psychanalyse

C’est par rapport à cette problématique que l’on se bornera maintenant à situer la psychanalyse. Issue d’une pratique psychiatrique qui, à propos de l’hystérie notamment, a cherché minutieusement sa voie par une démarche proprement expérimentale, c’est-à-dire hypothético-déductive, la psychanalyse a pris rapidement, grâce au génie de Freud, la forme d’une théorie constituée, avec ses techniques et ses concepts propres, pour l’explication des névroses d’abord, puis du psychisme en son entier. «Explication» doit être pris ici dans son sens fort, car il ne fait pas de doute que les concepts freudiens, s’ils ne sont pas directement assignables à l’expérience, jouent très exactement le rôle des hypothèses explicatives que requiert toute théorie «causale» – au sens large. Il est donc parfaitement licite de regarder la théorie freudienne comme un modèle abstrait, à partir duquel pourraient être déduits des énoncés vérifiables, même si ce n’est pas la voie qu’ont suivie la plupart des psychanalystes, ni Freud lui-même à la fin de sa vie.

Par rapport à la psychologie du sens commun ou à la clinique «laïque» évoquée jusqu’ici, la psychanalyse représente donc moins un raffinement qu’une double rupture: technique, puisque les matériaux de l’interprétation sont cherchés en dehors du vécu conscient et explicite; sémantique aussi, puisque les règles d’interprétation ne doivent rien à «l’évidence du vécu» pour l’observateur. Pour bien comprendre le sens épistémologique de cette rupture, que la popularisation de la psychanalyse a quelque peu masquée, il est indispensable de distinguer, si étroitement liées soient-elles en fait et en droit, la pratique et la théorie. Le « sujet » pour le psychanalyste est bien l’individu concret qui vient s’étendre sur le divan; mais le sujet de la psychanalyse, c’est l’Inconscient, ou plus exactement l’«appareil psychique » avec ses diverses instances, sa charge pulsionnelle, ses phantasmes, ses mécanismes propres, et cet appareil est inobservable, non parce qu’il est «profondément enfoui», mais parce qu’il est abstrait. Qu’on suppose, comme dans le premier modèle énergétique de Freud, une causalité biopsychologique, ou qu’on parle d’une implication des significations et des représentations (cathexis) liées aux pulsions, la théorie institue la détermination comme objet de science, et non plus seulement comme manifestation. La conscience et le corps lui-même (dans le cas du «symptôme» hystérique, et plus généralement dans toutes les formes de conversions psychosomatiques et de déguisements phantasmatiques) sont bien des organes de pantomime, mais dans un sens bien différent de celui que Bergson donnait à cette expression. La fonction des théories psychanalytiques est d’établir, au double sens médical et linguistique du terme, la sémiologie de ce discours travesti. Les métaphores linguistiques sont devenues monnaie courante en ce domaine. Prenons du moins au sérieux la plus élémentaire et disons que la conduite (y compris le rêve, le lapsus, les attitudes les moins directement «compréhensibles») est au psychisme ce que la parole est à la langue, au sens que, depuis de Saussure, on donne à cette distinction. La vulgarisation des concepts psychanalytiques les a réduits souvent à des catégories descriptives ou allusives, un peu à la manière de ces catégories de l’analyse grammaticale classique qu’on enseignait aux enfants des écoles et qui ne sont guère indexées que sur le sens apparent. La théorie freudienne avait une autre ambition. On comprend toutefois que l’urgence thérapeutique, la complexité même de la grammaire de l’Inconscient, l’insuffisante vérifiabilité de la théorie au regard de la multiplicité indéfinie des faits de conduite aient amené certains à limiter cette ambition. Pour établir avec l’autre un dialogue – même un dialogue fructueux –, on peut juger qu’il n’est pas indispensable de connaître complètement la syntaxe et la sémantique de sa langue: on peut se contenter, après tout, de «comprendre» approximativement son discours. L’entreprise freudienne, par l’initiation qu’elle exige, promet de ce seul fait des intuitions plus fixes ou plus profondes que celle de la culture ordinaire et de «l’expérience de la vie»; Lagache, dans le texte cité plus haut, ajoute en effet à ces sources du «savoir psychologique» l’expérience que l’analyste tire de sa propre analyse, et qui est sans aucun doute primordiale pour cet effort de «compréhension». D’ailleurs, cet effort n’aboutit jamais: la psychanalyse est «interminable» et, même, elle reste un processus dont le sujet est le théâtre et le régisseur à la fois; l’«analysant» ne désigne pas le thérapeute, mais le patient lui-même.

En vérité, la psychanalyse s’est trouvée assez vite à la croisée des chemins: perfectionner la théorie, de manière à inférer le plus rigoureusement possible le sens (et la stratégie curative) à partir de la conceptualisation du système – comme le souhaitait apparemment Freud et comme le réclamait W. Reich en 1927 – ou affiner la «troisième oreille» (T. Reik, 1949) avec laquelle l’analyste écoute le sujet. Certains, comme J. Lacan, n’ont pas cessé de protester vigoureusement contre cette récupération, ces «abrasements de la technique par sa déconceptualisation». Mais on a pu leur répliquer que les prétentions formalistes n’étaient pas compatibles avec la situation analytique elle-même. E. Kris (1950) a soutenu ainsi qu’il ne saurait y avoir «explication» selon des règles objectives contrôlables comme telles, car l’observation analytique est un jeu à deux: l’analyste a lui aussi un Inconscient, il n’interprète et n’agit qu’à travers celui-ci, dans la dialectique complexe des transferts et contre-transferts, qui représente non seulement un procédé thérapeutique, mais un concept central chez Freud lui-même, à partir de sa troisième élaboration théorique. Le sens, au demeurant, n’est jamais clos: le psychisme est une histoire ouverte et imprédictible. Une science au sens strict le manquerait en le «chosifiant», etc. On laissera aux spécialistes ce débat: il suffisait ici de montrer qu’on ne pouvait ni l’éluder ni le considérer comme «dépassé».

Méthode clinique et psychologie

On retiendra pour finir que l’adjectif «clinique», en psychologie, renvoie à trois usages, en droit bien distincts. Il peut désigner, en premier lieu, une attitude, une «façon de voir» sui generis , inassignable aux critères des sciences expérimentales et couvrant tout le champ psychologique en ce qu’il a de proprement psychologique. En ce sens, la «méthode clinique» définit cette psychologie en deuxième personne dont parle Lagache. Celui-ci, toutefois, considérait que l’opposition entre psychologie clinique et psychologie expérimentale figurait plutôt une «complémentarité» et que le conflit entre ces deux approches était «un moment dépassé de l’histoire de la psychologie» (1949). Mais, vingt ans plus tard, Favez-Boutonier reconnaît que les deux méthodes ont progressé «en s’affirmant indépendantes, voire parfois inconciliables», et qu’il serait fâcheux de les mélanger «en un éclectisme méthodologique douteux».

Un deuxième sens, classique du reste et conforme aux définitions originelles, ferait de la psychologie clinique non pas une méthode d’enquête et d’interprétation, mais une synthèse pratique, réutilisant et révisant au besoin, dans le champ des relations interindividuelles et sociales, les données scientifiques d’une psychologie (ou des diverses formes de psychologie) expérimentale. La psychologie clinique serait, en ce sens, une technologie au sens anglo-saxon du terme, comme la pédagogie est une technologie et non pas une science, comme la médecine est une technologie concrète, exploitant les résultats de la biologie et de la physiologie et les enrichissant en retour, ne fût-ce qu’en leur posant des problèmes nouveaux. Nous inclinerions, quant à nous, pour ce second sens, en nous empressant d’ajouter qu’une pratique ne progresse guère sans les exigences conceptuelles de la théorie et, selon la belle formule de Leibniz, que «le concret ne prend son sens que par l’abstrait».

Il est encore un troisième sens, plus modeste peut-être, mais non négligeable: une «méthode clinique» caractériserait cette fois une modalité particulière du recueil des observations, l’explication et la preuve relevant ensuite d’une démarche hypothético-déductive qui rapatrie les données cliniques sur le terrain des sciences en général. Mais bien peu de «cliniciens» accepteraient sans doute cette vassalisation. Piaget appelait ainsi «clinique» sa méthode d’interrogation des enfants, pour l’opposer aux techniques utilisant des épreuves standardisées, et pour laisser à l’observateur la liberté de choisir ses questions en suivant le décours d’un dialogue ouvert avec l’enfant. Cette technique, qu’il a préféré appeler plus tard «méthode critique», interdit alors toute statistique précise, mais elle concerne la forme et les conditions de l’observation. La méthode piagétienne ne s’y réduit pas. La spécificité – s’il en faut une – de la méthode clinique en psychologie tient surtout à son aspect herméneutique revendiqué, c’est-à-dire à un mode d’interprétation qui serait irréductible aux procédures explicites.

2. Les méthodes psychométriques et les fonctions de la mesure

Une autre image populaire (et, souvent, très impopulaire) du psychologue le représente comme l’«homme des tests». Cette image ne distingue guère entre le praticien – qui administre des tests en vue d’une décision pouvant aller du diagnostic clinique à la sélection scolaire ou professionnelle en passant par le conseil d’orientation ou l’analyse de la personnalité – et celui qui élabore ces instruments et qui les utilise, comme on va le voir, à d’autres fins que la détection ou l’évaluation des aptitudes et des caractéristiques individuelles. Les critiques communes que l’on adresse souvent aux tests mentaux confondent volontiers leur statut instrumental, les hypothèses explicites ou implicites qu’ils véhiculent quant à la nature des fonctions psychologiques mesurées et les conditions normatives de leur usage à des fins sociales ou privées déterminées.

Le test comme épreuve comparative

On ne s’occupera ici directement ni de la pratique des tests mentaux (diagnostic ou psychotechnique) ni de leur technologie propre (problèmes concernant leur construction, leur validation, leurs qualités métrologiques: cf. PSYCHOMÉTRIE). On analysera, en revanche, le mode de connaissance que fournissent les tests et la démarche épistémologique qui règle l’exploitation de leurs résultats pour une analyse des phénomènes psychologiques. Au départ, on doit donc tenir le test pour un simple instrument de description et de comparaison, permettant de produire certaines performances dans des conditions standardisées et d’évaluer ces performances en les situant sur une échelle à laquelle est associée une distribution connue, pour une population de référence bien déterminée. Considéré à ce niveau, le test n’implique, pour le moment, aucun préjugé quant à la nature des aptitudes, quant à leurs variations ni quant aux pronostics qu’elles autorisent, pas plus qu’une balance n’implique à elle seule une théorie des forces et des accélérations, ou que le thermomètre n’implique à lui seul une théorie de la chaleur, ni a fortiori des hypothèses sur les prévisions météorologiques ou sur la valeur symptomatologique de la fièvre. On exigera seulement de ces instruments qu’ils fournissent des mesures suffisamment fidèles et suffisamment sensibles. Bien entendu, il faudra par la suite corriger cette façon un peu simpliste de voir: elle n’a ici d’autre fonction que d’éviter la confusion des plans de discussion. Dire, à ce niveau, d’un enfant de cinq ans qu’il a un Q.I. (quotient intellectuel) de 130 ne signifie donc ni qu’il est (ou sera) un génie, ni même qu’il réussira bien à l’école. C’est affirmer seulement qu’à une épreuve du type Binet-Simon il réalise une performance comparable à celle de la moitié (ou, selon les étalonnages référés, des trois quarts) des enfants de six ans et demi; dans la nomologie de Wechsler, applicable à tout âge et même chez l’adulte, un tel résultat signifiera que, dans la population parente, il y a seulement 2,5 p. 100 des sujets qui fournissent une performance égale ou supérieure à celle du sujet considéré. Pour être tout à fait rigoureux, on devrait même préciser que la probabilité d’obtenir par hasard un résultat égal ou supérieur à celui-là est de 0,025.

Sur l’origine de la méthode des tests

Chose étrange mais significative, ce n’est pas dans le contexte de la psychologie médicale qu’est née d’abord l’idée des tests mentaux, mais dans celui de la psychologie expérimentale débutante, et plus précisément de cette psychologie expérimentale que Wundt (1832-1920), à Heidelberg d’abord puis à Leipzig, commençait à bâtir à partir de la psychophysique de Weber, Fechner et Helmholtz [cf. PSYCHOPHYSIQUE]. En prenant sur l’histoire de cette époque (compliquée par les cloisonnements géographiques et les multiples courants idéologiques) une vue un peu cavalière, on peut dire que l’invention des tests mentaux répondait, à l’origine, à une double préoccupation.

La première est expressément différentielle. Quand le psychophysicien mesurait des seuils absolus ou des seuils discriminatifs de sensation, il n’avait en vue que l’établissement de lois générales. Les variations intra- et interindividuelles de ses mesures n’étaient alors traitées que comme des erreurs, au double sens que ce terme a toujours dans les sciences de la nature: erreurs de mesure proprement dites et écarts aléatoires à la loi introduits par les variables parasites. C’est sir Francis Galton (1822-1911) qui eut, le premier, l’idée de «traiter» ces erreurs, à savoir, d’une part, d’en faire l’inventaire détaillé et d’en étudier les lois de répartitions, d’où le développement des méthodes statistiques (par Galton lui-même, puis par Pearson, Yule et un peu plus tard Fisher et, d’autre part, de les interpréter comme signes des variables individuelles. Le recours à une nomologie statistique était évidemment la condition sine qua non pour la création scientifique d’une psychologie individuelle, que la psychophysique classique aurait sans doute récusée, en vertu du principe aristotélicien selon lequel «il n’y a de science que du général». Galton, il est vrai, avait au départ des objectifs théoriques précis; cousin de Darwin, il s’intéressait au problème de l’hérédité (son premier grand livre, en 1869, porte sur l’hérédité du génie, étudiée à partir de biographies mais par des traitements statistiques; en 1874, il pose pour la première fois en termes techniques le problème des relations entre l’hérédité et l’environnement; en 1876, il est le premier à employer la «méthode des jumeaux»). Persuadé, d’autre part, que l’espèce humaine tend à dégénérer, il cherche à le montrer par l’étude des corrélations (d’où le nom d’«équation de régression», qui sert de base à ces calculs, et le symbole r par lequel Pearson a désigné le coefficient de corrélation linéaire dont il avait fait, après le statisticien français Bravais, la théorie mathématique) et il conçoit, en 1883, une science de la sélection orientée, l’«eugénique». Mais cela est une autre histoire: la psychologie disposait d’un outil de description et d’analyse qui pouvait être employé indépendamment de tout préjugé quant à la nature des aptitudes, leur transmission héréditaire ou leur tendance à la régression génétique.

Or, en fournissant à la psychologie individuelle l’instrument scientifique définissant, par les seules lois statistiques, les conditions de l’évaluation et de la comparabilité, Galton libérait du même coup la psychologie expérimentale des conditions qui la limitaient à une physiologie des sensations. Wundt professait en effet explicitement que les méthodes psychophysiques n’étaient applicables qu’à l’étude des «processus inférieurs», comme on appelait à l’époque les fonctions sensorielles et perceptives. Pour les fonctions tenues alors pour supérieures (la mémoire, l’intelligence, etc.), Wundt recommandait le recours à l’introspection, voire à une psychosociologie historique dont le style et la méthode ne doivent rien au laboratoire: on aurait peine à croire que les Grundzüge der physiologischen Psychologie (six éditions de 1873 à 1911) sont de la même encre que les dix volumes de la Völkerpsychologie , publiés de 1900 à 1920. Deux répliques élargirent alors le champ de la psychologie scientifique: l’une est celle d’Ebbinghaus (1850-1909), qui imagina les matériels permettant d’étudier la mémoire, la «capacité mentale». l’attention, etc. comme les psychophysiciens étudiaient les perceptions; l’autre est celle des tests qui, en principe, permettaient de mesurer n’importe quelle performance. Mais que signifie, au juste, «mesurer»? Sous quelles conditions les mesures sont-elles possibles et sous quelles conditions nous apprennent-elles quelque chose? La création du test ne suffit pas à définir la méthode des tests.

La méthodologie des tests

S’il est classique, en effet, de présenter les tests comme des «instruments de mesure », cette définition – que J. Perse discute, du point de vue technique, à l’article PSYCHOMÉTRIE – est en vérité ambiguë; elle n’a pas tout à fait le même sens selon qu’on considère les tests comme descripteurs et évaluateurs de performance (ce que l’on a fait jusqu’ici) ou comme outils de recherche psychologique: c’est ce second aspect, qui concerne la «méthode des tests» comme méthode à proprement parler, que l’on étudiera maintenant. Comme évaluateurs de performance, les tests n’ont pour fonction que d’attribuer des valeurs numériques à des observations définies avec précision. Or, contrairement à l’opinion commune, ce n’est pas cette attribution elle-même qui fait problème. C’est, en revanche, une question épistémologique majeure de déterminer quelles propriétés des nombres ainsi attribués sont compatibles avec les conditions de la mesure, et avec son objet ou sa finalité. Paradoxalement, du moins au regard d’une théorie naïve et réaliste de la mesure, la méthode des tests pose cette question «à l’envers». Une opération d’évaluation en psychologie institue, au départ de la recherche, le mesuré en même temps que le mesurant. La formule généralement prêtée à Binet: «L’intelligence, c’est ce que mesure mon test», n’est pas une simple boutade; on pourrait dire, de façon plus précise: ce dont le test permettra de parler. M. Reuchlin écrit fort justement (1963) que la question habituelle: «Que mesurez-vous?» est, «en fait, dépourvue de sens, si elle implique l’existence de réalités essentielles antérieures à leur mesure et indépendantes d’elle». Comme instruments de recherche, les tests ont en effet pour fonction de définir, par un ensemble d’opérations métrologiques et mathématiques, des variables quantitatives qui ne sont pas données telles quelles dans l’observation directe. La procédure de mensuration ne suffit pas, toutefois, à définir ces variables: elle recueille les matériaux, elle n’est que le point de départ d’une construction rationnelle. Une «échelle», au sens propre du terme, n’est donc pas un simple barème; c’est un modèle mathématique qui donne un sens aux opérations que l’on peut effectuer sur les nombres affectés par le test: il faut en effet remonter de la performance cotée à ses déterminants. Pour noter 12 le résultat de telle épreuve et 14 le résultat de telle autre, une justification technique suffit. Une justification théorique, au double sens mathématique et psychologique, est au contraire nécessaire dès qu’on s’accorde le droit de calculer l’écart, la somme ou la moyenne de ces deux valeurs. C’est donc la distribution des mesures, et surtout les relations entre diverses séries de mesures, qui définissent les «dimensions» psychologiques et leur organisation. Il ne faut pas confondre les variables de performance, qui sont en quelque sorte des variables de surface, et ces «variables profondes» que la méthode statistique reconstruit et qui sont l’objectif final de la méthode des tests. Ainsi, les techniques d’ordination comme l’analyse hiérarchique [cf. ATTITUDE] permettent d’identifier, à travers un ensemble de jugements ou de comportements, des dimensions distinctes satisfaisant chacune aux critères de la mesure dans le modèle choisi. De même, bien entendu, l’analyse factorielle (cf. analyse FACTORIELLE) et toutes les techniques dérivées (applicables aussi à des échelles plus faibles de mesure), comme l’analyse componentielle, l’analyse en facettes (L. Guttman) ou «en grappes» (clusters ), les «classes latentes» (P. Lazarsfeld), les «correspondances» (J.-P. Benzécri), qui sont autant de procédés pour reconnaître les variables «pertinentes» ou composantes des performances relevées par la mesure descriptive.

Encore faut-il bien comprendre que ces procédures d’analyse ne sont pas des sortes de machines mathématiques universelles, applicables sans autre précaution à tout ensemble de résultats chiffrés et capables, par les seules vertus de la magie numérique, de conférer un sens à des données quelconques ou d’organiser, en structures et en relations fonctionnelles, ce qui au départ ne serait qu’un chaos d’observations. Benzécri n’hésitait pourtant pas à écrire, dans la préface de ses livres qui présentent de très ingénieuses méthodes d’analyse des données, que leur avantage majeur était de dispenser le chercheur de toute hypothèse, donc de tout préjugé. On se gardera de le suivre jusque-là. Le choix du modèle mathématique et déjà la sélection ou le recrutement des données à traiter supposent des options théoriques qui restent sujettes à discussion. On le voit bien, par exemple, à travers les débats des factorialistes sur le facteur général, dont l’identification est liée au choix du modèle vectoriel. Mais est-il besoin d’insister sur le fait qu’aucune technique, si précise ou si efficiente soit-elle, ne dispense le chercheur de justifier ses choix et d’interpréter les résultats obtenus relativement aux instruments employés? Les tests ne sont évidemment pas l’alpha et l’oméga de la psychologie, même pas de la seule psychologie quantitative. Détour instrumental, ils figurent un moment de la recherche, ou plutôt deux moments: techniques de recueil d’abord, puis outils de vérification. À cet égard, la méthode des tests ne constitue qu’un aspect particulier des méthodes expérimentales.

3. Les méthodes expérimentales

Que l’on puisse, pour étudier au moins certains aspects des phénomènes psychologiques, utiliser les procédures et les schémas conceptuels des sciences expérimentales, cela paraît aujourd’hui d’une telle évidence, et épistémologiquement si banal, qu’on a peine à comprendre pourquoi personne ne s’y est vraiment risqué avant la fin du XIXe siècle. Descartes, qui s’intéressait beaucoup aux erreurs des sens, aurait pu examiner quelques-unes des illusions optico-géométriques qu’il connaissait bien, au lieu de tenir la question pour réglée par la Dioptrique et par une physiologie assez arbitraire. Quand il explique la recherche des souvenirs par les mouvements que la volonté imprime à la glande pinéale pour qu’elle explore «les pores du cerveau, par où les esprits [animaux] ont auparavant pris leurs cours» (Traité des passions , art. 42), il n’éprouve le besoin de fournir aucun fait à l’appui de cette interprétation fantaisiste – ou prophétique, comme en témoigne la théorie du frayage, qui ne sera formulée que deux siècles et demi plus tard. Que certaines «aversions étranges» viennent de traumatismes précoces, voire du fait que les enfants «ont compati au sentiment de leur mère qui en a été offensée étant grosse» (ibid. ; art. 136), cela lui paraît, deux siècles et plus avant Pavlov ou Freud, suffisamment clair et évident, «car il est certain qu’il y a du rapport entre tous les mouvements de la mère et ceux de l’enfant qui est en son ventre, en sorte que ce qui est contraire à l’un nuit à l’autre». De la même façon, les empiristes anglais comme Locke ou Hume n’ont jamais fait la moindre expérience systématique sur l’association des idées, et c’est seulement vers 1830 que Broussais commence d’illustrer par de bien médiocres observations sur l’enfant (et encore beaucoup de spéculations) les idées de Condillac (1754) sur la formation de la pensée à partir des sensations. Une simple conversation avec quelques enfants de six ans aurait convaincu les rationalistes que l’axiome selon lequel «le tout est plus grand que la partie» n’est peut-être pas une idée innée. Kant n’y a pas songé, ni Herbart (1776-1841) qui croyait pourtant à la possibilité d’une psychologie scientifique fondée sur les mathématiques et sur l’expérience (Erfahrung , 1824-1825), et il a fallu attendre Piaget pour que le problème de l’entendement et des cadres de la représentation soit posé en termes psychologiques. Bref, la naissance d’une psychologie expérimentale n’a pu se faire qu’une fois surmontés de multiples obstacles, plus idéologiques que techniques en vérité: les rapports de l’âme et du corps, la comparabilité de l’animal et de l’homme, et sans doute devait-on se défaire d’abord de l’illusion que la pensée n’avait pas de meilleur juge qu’elle-même. À Wolff (1679-1754) qui avait suggéré la possibilité d’une psychologie empirique (1732) à côté de la psychologie philosophique, Kant réplique, un demi-siècle avant Comte, que nous ne pouvons, ni sur nous-mêmes ni sur autrui, expérimenter au sens propre et que l’«expérience intime» (l’auto-observation) modifie son objet; plus de cent ans avant Husserl, Kant décrète de même qu’il ne saurait y avoir de science du moi-sujet (cognitif), puisqu’il est lui-même condition de toute science. Étranges arguments: aurait-on nié la physique sous prétexte que le physicien est soumis lui-même à ses lois? Trois siècles durant, les meilleurs esprits ont admis l’idée d’une physiologie (qui ne sera d’ailleurs clairement fondée qu’entre 1830 et 1865 par Claude Bernard), mais ils ont ignoré ou récusé la possibilité d’une psychologie expérimentale. Apparemment, on se faisait une idée trop haute de l’esprit et une idée trop simple de l’observation le concernant et de ce qu’elle coûte. Pour se défaire de tels préjugés, il a fallu tout à la fois des investigations précises, faites d’abord sur des domaines très limités (la psychophysique, le conditionnement pavlovien) – investigations qui ont fourni simultanément des données et des méthodes généralisables –, et des prises de position théoriques, fort diverses il est vrai, mais qui ont permis l’élaboration de problématiques cohérentes: le béhaviorisme, la Gestalttheorie , l’épistémologie génétique de Piaget (on se reportera aux articles correspondants). Ces théories, quel qu’en soit l’import doctrinal, ont eu pour première fonction de rendre licite une approche expérimentale, au moins pour un champ de questions déterminé.

Les divers types d’expériences

Un usage courant oppose l’observation (l’experientia vaga des classiques, où l’on se borne à relever des faits) à l’expérimentation, seule vraiment scientifique, où l’on produit les faits pour vérifier des hypothèses, ce qui suppose la possibilité d’intervenir dans la réalité pour manipuler les variables. On ne suivra pas cet usage, pour toutes sortes de raisons pratiques (l’impossibilité d’intervenir n’empêche pas un traitement scientifique) et épistémologiques (voir, dans l’introduction, la définition qu’on a donnée de la «méthode» et du «fait» par opposition à l’anecdote). On réservera le terme d’observations aux techniques de recueil des données et celui de méthodes expérimentales aux procédures de traitement des données, directement observées ou systématiquement produites. C’est prendre évidemment ces méthodes dans un sens assez large, qui inclut les méthodes comparatives, pourvu que ces comparaisons ne se bornent pas à des parallèles généraux ou à des descriptions croisées; est donc expérimentale en ce sens toute procédure qui met en relation les différences entre observations et les différences, construites ou présumées, entre les conditions de l’observation, ces conditions pouvant indifféremment concerner les dispositifs utilisés ou le choix des sujets soumis à l’expérience. Certes, ces conditions sont rarement connues de façon complète ou précise, d’où il suit qu’il y a peu d’expériences cruciales en psychologie; mais un résultat expérimental est réfutable, et la discussion d’une expérience, quand elle porte sur sa structure même et non pas seulement sur l’interprétation des faits obtenus, fournit un gain appréciable d’information.

Pour la commodité de l’exposé, on a distingué, de façon quelque peu arbitraire, entre trois types d’expérimentations. Dans le premier type, on cherche à établir des relations «fonctionnelles» entre deux séries de variables: si ces variables sont connues de façon précise et rigoureusement définies du point de vue psychologique, les relations fonctionnelles prennent statut de lois et présentent comme telles un intérêt intrinsèque; si tel n’est pas le cas, les relations observées, si grossières soient-elles ou susceptibles de multiples interprétations, permettent du moins des comparaisons ultérieures, et d’abord la formulation de questions nouvelles qui n’auraient pu être valablement posées d’entrée de jeu.

Un deuxième type, appelé quelquefois (de façon un peu abusive) «expériences causales», a pour fonction de trier, parmi diverses sources de variations possibles, celles qui sont le plus directement pertinentes aux phénomènes considérés. Elles se réfèrent à des modèles statistiques qu’on n’a pas développés ici, mais illustrés seulement par un exemple intuitif d’analyse multivariée. Pour plus de détails techniques, on se reportera aux articles calcul des PROBABILITÉS et STATISTIQUES, ainsi qu’à CAUSALITÉ (sciences sociales) où est clairement décrite, dans le champ de l’observation sociologique, une procédure entièrement applicable à la psychologie.

Le troisième type, enfin, est celui des «expériences de preuve», c’est-à-dire d’expériences où le dispositif est construit expressément pour vérifier une hypothèse précise, que cette hypothèse ait été simplement suggérée par une observation ou qu’elle ait été déduite d’une théorie préalable. Volontairement illustré par un exemple discuté, ce troisième type sera l’occasion de développer quelques réflexions sur l’épistémologie des techniques expérimentales, et plus généralement sur les relations entre l’expérience et la théorie.

L’établissement des légalités

On donnera comme exemple d’expérience «fonctionnelle» un problème classique d’apprentissage sériel (ici: mémorisation d’une liste de termes), renouvelé par D. Berlyne (1960) et dont on présentera une version très simplifiée à partir d’un travail personnel ayant d’autres propos. Le matériel comprend une liste de 20 prénoms monosyllabiques, qui est censée représenter dans l’ordre le résultat d’une course: «Jean, Paul, Marc, Luc...». Prenons pour sujets des écoliers de 14-15 ans, répartis en deux groupes équivalents à partir des résultats scolaires (critère bien discutable mais usuel) selon la technique dite du half-split : le premier de la classe, le troisième... sont mis dans le groupe I; le deuxième, le quatrième... dans le groupe II. La liste est lue, à cadence fixe (1,5 s), 4 fois de suite au groupe I, 6 fois de suite au groupe II. Les questions posées ensuite ne consistent pas à reproduire la liste entendue. On propose aux sujets 16 couples de prénoms, extraits de la liste où ils figuraient chaque fois côte à côte, par exemple le 9e et le 8e, le 15e et le 16e, le 7e et le 6e... Le sujet doit indiquer chaque fois le prénom qui précédait l’autre dans la liste initiale; pour des raisons à la fois statistiques et psychologiques, on emploie ici la technique du «choix forcé»: en cas de doute ou d’ignorance, le sujet est invité à choisir au hasard (on considère alors qu’un couple est «appris» si, sur l’ensemble des résultats, le pourcentage de réponses exactes dépasse significativement 50 p. 100). Signalons encore quelques détails techniques ou pratiques: les couples (1, 2), (2, 3) et (19, 20) de la liste initiale ne sont pas proposés, les tout premiers et le dernier terme d’une série étant habituellement mémorisés dès la première lecture; dans les couples présentés, la bonne réponse est constituée une fois sur deux par le premier terme énoncé, une fois sur deux par le second, cette répartition étant respectée pour chacun des quatre «quarts» de la liste initiale; l’ordre de présentation des couples a été fixé par tirage au sort; enfin, pour éliminer l’effet de certaines associations verbales usuelles, chacun des deux groupes de sujets a été subdivisé en quatre sous-groupes, subissant l’épreuve séparément, et l’ordre de la liste initiale a été modifié chaque fois. Ces détails suggèrent les divers procédés par lesquels on essaie, dans une expérience, de neutraliser l’effet des variables non pertinentes (c’est-à-dire celles qu’on ne désire pas étudier): on peut les fixer arbitrairement (ici, on ne s’intéressait pas à l’influence du sexe et on a choisi de n’examiner que des garçons), les «équilibrer» (c’est-à-dire les répartir de façon «équitable»: ici, le «niveau scolaire» est en principe équilibré sur les deux groupes par le half-split ) ou les échantillonner au hasard (on dit, en jargon, «randomiser», le terme français «aléatoriser» n’ayant pas eu beaucoup de succès), par exemple ici en utilisant plusieurs ordres différents pour la liste initiale; on aurait pu également donner à chaque sujet une feuille de réponse où les seize couples testés auraient été énumérés dans quelques-uns des 16 ordres possibles. Les résultats figurés sur le graphique (fig. 1) fournissent les taux de réponses exactes (en ordonnée) pour chacun des 16 couples proposés, rangés ici sur l’axe des abscisses selon leur place dans la liste initiale: au point A correspond le couple (3, 4), au point Z le couple (18, 19), au milieu M les deux couples centraux (10, 11) et (11, 12). La courbe en trait plein représente les résultats du groupe I (4 lectures), la courbe pointillée ceux du groupe II (6 lectures). On constate sans surprise que la mémorisation est meilleure après 6 lectures qu’après 4 lectures (l’intérêt sera de voir si le gain apporté par deux lectures supplémentaires est du même ordre à tout âge, ce qui ne semble pas être le cas à 7-8 ans, où les deux courbes sont plus voisines qu’ici). On constate également que l’ordre est mieux retenu en début de liste (A) et en fin de liste (Z), et moins bien dans le 3e quart de la liste que dans le 2e quart (les courbes sont asymétriques et le minimum se situe à droite de M). Cette forme de la courbe («gradient d’apprentissage») n’est pas modifiée par le nombre de répétitions; elle traduit en outre un phénomène commun à toutes sortes d’apprentissages associatifs (quand on fait apprendre à un rat un trajet dans un labyrinthe, le début et la fin du parcours sont plus vite appris que les parties intermédiaires, le troisième quart étant toujours le plus difficile). C’est l’«effet de position sériale», qu’on retrouve encore dans les situations «sur-apprises», où les listes de réponses sont sues «par cœur», si l’on mesure cette fois le temps de réponse. Comme toujours, un résultat d’expérience ne prend son intérêt que comparé à d’autres. À partir de ces premières données, on peut s’intéresser à la question de l’indexation de l’ordre, par exemple en associant la suite à une liste préordonnée. Si, en lisant la liste des prénoms, on fait précéder chacun d’eux de la mention de son rang («1 Jean, 2 Paul, 3 Marc...»), on constate chez l’adulte que le gradient subsiste et que, pour le premier et le dernier quart de la liste du moins, les performances sont sensiblement les mêmes pour 6 lectures sans numéros que pour 4 avec indexation numérique, ce qui n’est pas le cas jusqu’à douze ans. Quantité d’autres variables peuvent aussi être introduites, par exemple la cadence de lecture (avec 4 secondes d’intervalle, l’apprentissage est meilleur, le gradient subsiste, mais les différences y sont moins accusées, les sujets récapitulant mentalement la liste pendant les intervalles). On voit la complexité d’un processus apparemment aussi élémentaire que cette mémorisation d’une suite de termes, et la quantité d’expériences requise pour en explorer les diverses composantes.

On prendra un second exemple d’expériences de covariation, avec cette fois un outillage métrologique et statistique plus grossier, comme on en utilise couramment pour la description et l’analyse du développement intellectuel en psychologie génétique. Le graphique de la figure 2 reporte simplement pour chaque âge, de cinq à neuf ans, les pourcentages de réponses entièrement exactes et convenablement justifiées à trois épreuves classiques de conservation imaginées naguère par Piaget. La courbe I correspond à l’épreuve de la boule de pâte à modeler qu’on déforme ou morcelle et où il faut reconnaître que la quantité de matière reste invariante. La courbe II concerne l’épreuve des transvasements d’un liquide, initialement contenu dans un récipient B0 , dans des récipients B1, B2, etc., plus larges ou plus étroits que B0 (avec aussi une question de fractionnement, la quantité Bo étant répartie en quatre petits verres). La courbe III est celle d’une épreuve semblable à II en ce qu’on utilise les mêmes transvasements, mais cette fois les quantités transvasées sont des «quantités discrètes», constituées par une collection de perles préalablement déposées par le sujet dans deux récipients identiques, en correspondance bijective (l’enfant place en même temps une perle bleue dans le verre A et une perle rouge dans le verre B, et ainsi de suite jusqu’à 25). Les résultats donnés ici portent sur des écoliers parisiens (environ 40 pour chaque âge et pour chaque épreuve) et correspondent assez exactement à ceux qu’ont obtenus Vinh Bang et B. Inhelder à Genève. Tels que les courbes (parallèles et bien décalées dès six ans) les présentent, ils suggèrent une hiérarchie de difficulté entre les trois épreuves, hiérarchie dont l’explication reste à préciser par de nouvelles recherches. La théorie des «opérations concrètes» de Piaget prévoit la possibilité de tels décalages entre épreuves de même espèce et de même structure logique (les arguments donnés par les enfants pour justifier les réponses exactes sont toujours les mêmes, quelle que soit l’épreuve et quel que soit l’âge où le succès est obtenu). Mais la théorie ne permet pas de prédire les décalages dans le sens observé: ces décalages, en tout cas, ne tiennent ni seulement à la nature des transformations effectuées (II et III sont des transvasements), ni seulement à la nature des quantités en jeu (I et II portent sur des quantités continues, par opposition à III).

On pourrait d’autre part tirer de telles courbes des bases d’un étalonnage, comme s’y est employé Vinh Bang. En fixant par exemple à 50 p. 100 le critère de réussite, on voit que l’épreuve III est réussie en moyenne à six ans, l’épreuve II vers six ans et demi à sept ans, l’épreuve I vers sept ans et demi seulement (les procédés d’étalonnage sont en fait bien plus subtils que ne le laisse croire cet exemple intuitif). Mais on peut aussi se demander si la hiérarchie des courbes globales est également vraie pour tout sujet, c’est-à-dire si tout sujet qui réussit l’épreuve II réussit l’épreuve III (sans que la réciproque soit vraie) et si tout sujet qui réussit I réussit II (échelle hiérarchique au sens de L. Guttman; cf. ATTITUDE). L’examen détaillé de groupes d’enfants, subissant cette fois chacun les trois épreuves, montre des résultats complexes: à partir de sept ans, la hiérarchie III 礪 II 礪 I est bien établie entre cinq ans et demi et six ans et demi au contraire, l’épreuve III est toujours mieux réussie que chacune des deux autres, mais on trouve environ 15 à 20 p. 100 des enfants de ces âges qui réussissent l’épreuve I et non l’épreuve II. De tels résultats permettent donc au moins une meilleure analyse de l’organisation des représentations et opérations mentales à différents niveaux de développement.

L’étude des sources de variation

Comme exemple du second type, citons une expérience inspirée des travaux de I. M. Hunter (1957) et de nombreux autres auteurs. Elle porte sur la résolution par des adolescents d’un problème déductif simple, la composition de deux relations asymétriques transitives, du genre A 礪 B et B 礪 C, présentées sous forme verbale. On a étudié ici l’influence de trois sources possibles de variation:

– l’âge des sujets: on a pris trois groupes de chacun 90 élèves, réputés moyens, de C.M.2, de 6e et de 4e, soit approximativement de onze, douze et quatorze ans;

– la structure de l’énoncé, dont on a retenu trois formes, selon l’ordre de présentation des prémisses et des termes dans les relations données, soit:

– le contenu de la relation exprimée, dont on a également retenu trois formes: a ) «plus jeune (ou plus vieux) que...» où les termes sont des prénoms; b ) «bat (ou est battu par)...» où les termes sont des figures géométriques censées représenter un jeu de cartes; c ) «est plus aimable (ou moins aimable) que...». La question est toujours posée sous la forme: «Quel est le plus jeune (ou le plus aimable)?» et, pour b : «Quelle est la plus forte des trois cartes?».

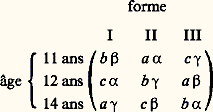

La combinaison des deux premières variables conduit à constituer 3 憐 3 groupes expérimentaux, 30 élèves de chaque âge pour les problèmes I, II et III respectivement (chaque sujet, dans ce plan, résout donc un problème et un seul). Pour la troisième variable, on aurait pu subdiviser en 3 chacun des groupes précédents (d’où 27 groupes expérimentaux de 10 sujets chacun): on aurait ainsi construit un plan factoriel; on aurait pu également présenter à chacun des 9 groupes un problème (a ), un problème (b ) et un problème (c ). On a préféré ici distribuer chacune des modalités a , b et c de la variable «contenu» sur les combinaisons des deux précédentes, de façon qu’à chaque âge 30 sujets traitent chacun l’une des trois relations, et qu’il en soit de même pour chacune des formes I, II ou III. Le plan ainsi obtenu est dit «plan en carré latin»:

On a 9 (et non 27) groupes de sujets; les sujets de onze ans subissent le problème I avec la relation b , ou le problème II avec la relation a , etc.; le problème II est présenté avec la relation a aux enfants de onze ans, b à douze ans, etc.; de même, la relation «est plus aimable que...» (c ) apparaît dans un problème de forme III pour les enfants de onze ans, I pour les sujets de douze ans et II à quatorze ans. Les 9 cases du tableau correspondent au produit des deux ensembles de variables 1 et 2, et les valeurs de la 3e variable apparaissent une et une seule fois dans chaque ligne et dans chaque colonne du tableau. Pour le traitement des résultats, on fait la somme par ligne, par colonne, et enfin la somme des résultats obtenus dans les 3 cases marquées a , b ou c . Et, pour parler intuitivement, on compare entre elles les différences entre lignes (c’est-à-dire dues à l’âge), entre colonnes ou entre blocs a , b et c . En fait, on estime l’importance des variations imputables aux trois sources de variations étudiées, relativement à la variation intragroupes (ou «résidu»), c’est-à-dire à la variation due aux variables non contrôlées. Les erreurs étant, à ces âges, assez peu nombreuses, on peut prendre comme mesure des résultats le temps mis à résoudre le problème. En ce cas, la procédure statistique d’analyse de la variance s’applique directement. Elle montre, ici, que seule la forme I, II ou III différencie nettement les résultats: ni l’âge ni le contenu sémantique de la relation employée n’introduisent de différences significatives. Avec des sujets plus jeunes, il aurait été intéressant de prendre en compte les pourcentages de réussites plutôt que le temps de résolution; mais pour traiter la table de fréquences ainsi obtenue, il faut employer des procédures statistiques plus faibles, dérivées de l’analyse de la variance. Du reste, en un tel cas, le plan décrit ci-dessus ne serait pas le meilleur: les auteurs ont préféré, pour les enfants de huit à dix ans, présenter à chaque sujet divers problèmes, et non pas un seul. On constate alors que la forme II est toujours mieux réussie que les formes I et III, également «difficiles» (les relations énoncées ne sont pas «de même sens» pour I et III, et la résolution du problème exige la transformation d’une prémisse en sa réciproque); on constate aussi que, pour la forme II, la relation b («bat/battu par...») est mieux maniée que les autres.

Signalons pour finir deux particularités techniques pour des expériences de ce genre. Supposons qu’on ait voulu étudier une quatrième source possible de variation, par exemple la formulation de la question elle-même. On aurait alors pu choisir trois formulations distinctes 見, 廓 et 塚 et traiter le problème sans augmenter le nombre de groupes de sujets. En ce cas, on distribue les modalités 見, 廓 et 塚 sur les 9 cases du tableau comme on l’a fait précédemment pour a , b et c , mais en associant chacune des modalités, 見 par exemple, une fois à a , une fois à b et une fois à c . Un exemple fictif est fourni dans le plan ci-dessous, dit «carré gréco-latin», qui est un raffinement du précédent:

On voit que les modalités 見, 廓 et 塚 apparaissent bien une fois et une seule fois sur chaque ligne et sur chaque colonne. Pour étudier l’effet de la 4e variable, on réunit les résultats de toutes les cases 見, de toutes les cases 廓..., et, dans chacune de ces réunions, les autres variables sont aussi représentées par une et une seule de leurs modalités. Le principe de la comparaison est facile à comprendre: c’est une application du principe «toutes choses égales («équilibrées») d’ailleurs». Ce procédé d’analyse particulièrement élégant (il est, comme tant d’autres, dû à R. Fisher) n’est cependant recommandable que si l’on suppose que les diverses sources de variation ne sont pas susceptibles de s’influencer mutuellement. Si l’on s’attend à une interaction, il faut utiliser les plans factoriels (également dus à Fisher) qui en permettent la mesure. Ici, pour 3 variables, on aurait alors 3 憐 3 憐 3 groupes de sujets, et le calcul permettrait de décomposer la variance totale en 8 termes additifs correspondant respectivement aux variables X, Y et Z à leurs interactions 2 à 2 (X 憐 Y, Y 憐 Z, X 憐 Z), à l’interaction triple (X 憐 Y 憐 Z) et à la variation intragroupe. Prenons un cas (fictif) plus simple pour illustrer une stratégie expérimentale possible. Retenons seulement un âge, deux formes d’énoncés, par exemple II et III, et deux relations, par exemple a et c . On a alors un plan factoriel à 4 cases, correspondant au produit cartésien II, III 憐 a , c:

Il n’y aurait rien d’absurde, a priori, à supposer que la relation a sera mieux maniée dans le problème II et c dans le problème III. L’interaction apparaîtra dans la comparaison relative des 2 diagonales, et il est même tout à fait pensable que ni la forme seule ni le seul contenu ne différencient les résultats autant que leur interaction. Si, en revanche, on pense que l’interaction est de faible importance, on peut revenir à un carré latin 2 憐 2 en introduisant une 3e variable à 2 valeurs également supposée négligeable, par exemple le sexe. En ce cas, si la comparaison des diagonales donne une différence non significative, on exclut du même coup l’effet du sexe et celui de l’interaction de la forme et du contenu, effets confondus par ce plan. Dans le cas contraire, une autre expérience est nécessaire pour dissocier ces deux effets.

Les expériences de preuve

Pour ce qui est des «expériences de preuve», on pourrait en éluder la discussion épistémologique sous prétexte que, mettant en œuvre les procédures hypothético-déductives du raisonnement expérimental, elles ne requièrent aucune autre justification. Que la réalisation de telles expériences soulève des problèmes assez délicats, on s’en doute. Mais il ne faudrait pas laisser croire qu’il s’agit de problèmes techniques seulement, les questions de conceptualisation ne se posant qu’en amont de l’expérience (c’est-à-dire au niveau de la formulation des hypothèses) et en aval (c’est-à-dire au moment de l’interprétation et de la théorisation d’un ensemble de résultats expérimentaux). Les méthodes décrites précédemment avaient une fonction essentiellement heuristique: on peut s’y tenir, nier qu’on doive aller au-delà et penser, comme Skinner, que la science ne progresse vraiment qu’en affinant ses descriptions. La reproductibilité d’un résultat suffirait en ce cas à en définir la valeur. Mais la validité empirique ne constitue pas à elle seule le sens: une expérience de preuve n’a pas seulement pour fonction de vérifier une observation, mais bien d’attester, par un constat, une inférence. La complexité des processus psychologiques, l’impossibilité où l’on se trouve habituellement de les isoler ou de les regarder directement dans le détail imposent à l’expérimentateur de justifier son expérience et, si l’on peut dire, de la justifier de bout en bout. Plus simplement, c’est la tâche de l’expérimentateur, et non pas de son éventuel critique ou du seul théoricien, que d’expliciter, en même temps que sa procédure, les conditions de sa pertinence au problème posé. Ce n’est pas verser dans la métaphysique que de s’interroger sur ce que les phénomènes expérimentalement produits manifestent, c’est-à-dire sur l’adéquation des indicateurs empiriques (les «observables») aux variables qu’on est censé étudier. À cet égard, l’opérationalisation des hypothèses, c’est-à-dire leur formulation en énoncés empiriquement attestables (et réfutables), puis le choix des situations d’observation, des techniques de relevé et de mesure, sans parler même des critères de décision, ne sont donc pas simple affaire de traduction ou d’exemplification. Toute expérience est un détour. La construction de ce détour, l’énoncé de sa légitimité au regard du problème envisagé, l’estimation de la validité non seulement des résultats obtenus, mais des conclusions qu’ils autorisent sont autant des problèmes épistémogliques qui font partie intégrante de la démarche expérimentale. Contrairement à une opinion répandue (et qui ne règne pas chez les seuls positivistes), nous ne considérons pas, en l’état actuel de la psychologie du moins, que les méthodes soient neutres. La réflexion épistémologique commence bel et bien à la réflexion sur la méthode.

Empruntons notre illustration à un point controversé de psycholinguistique. Certaines théories linguistiques contemporaines traitent un énoncé négatif (par exemple, «la jeune fille n’a pas accepté le cadeau») comme la transformation négative de l’énoncé affirmatif correspondant. De même pour des énoncés passifs, interrogatifs, etc. Cette hypothèse n’a rien d’une évidence, dès l’instant qu’on l’applique à la réalisation linguistique des énoncés par ou pour un sujet, c’est-à-dire à partir du moment où elle signifie que cette réalisation se fait en deux instances: réalisation de l’énoncé-noyau positif, puis transformation de cet énoncé par les opérations linguistiques qui réalisent, pour une langue donnée, les formes négative, passive, etc. De façon plus générale, la question sera de savoir si ces «transformations» grammaticales ont une réalité psychologique comme telles, autrement dit si la description transformationnelle correspond (ce à quoi, du reste, rien ne l’astreint) à un processus effectif de l’activité du sujet parlant. En ce qui concerne la production des énoncés, on n’a guère trouvé jusqu’ici le moyen de vérifier ou d’infirmer cette hypothèse (la référence aux erreurs systématiques des enfants ou aux lapsus des adultes dans le maniement de la négation soulève des problèmes assez différents). On a du moins tenté de l’éprouver au niveau de la compréhension immédiate (décodage) d’un énoncé émis. Voici, par exemple, le détour imaginé par Savin et Perchonock (1965), pour une expérience déjà devenue classique (ce qui ne veut pas dire indiscutable ni indiscutée).

Considérant que la mémoire immédiate est un bon révélateur des processus de décodage de l’information, Savin s’appuie sur le fait, établi ailleurs, que la capacité de mémoire immédiate est relativement constante pour un sujet donné et relativement indépendante de la nature du matériel présenté (phrases, mots juxtaposés, chiffres, etc.). Il suppose ou infère alors que, si la négation est entendue comme une transformation, cette transformation occupera à elle seule une place ou une «case» de la mémoire immédiate, au détriment d’une autre information, puisque la capacité de cette mémoire est réputée fixe. L’expérience consiste alors à présenter aux sujets des phrases positives ou négatives comparables (même lexique, même longueur approximative), chacune suivie de huit mots sans rapport avec la phrase. La tâche est simple: sitôt entendus la phrase et son cortège de mots, le sujet doit répéter ce qu’il vient d’écouter. Si l’hypothèse est exacte, le nombre de mots retenus après une phrase négative sera moindre qu’après une phrase positive, ce que semblent confirmer les résultats. De même, une phrase passive «prend plus de place» qu’une phrase active, et une phrase négative-passive plus de place qu’une phrase affectée d’une seule transformation. Et les mesures suggèrent en plus que les transformations se composent additivement. Notons cependant que Savin n’a retenu pour ces mesures que le nombre de mots rappelés après une répétition correcte de la phrase. En reprenant une expérience de même genre avec des enfants de neuf ans, nous avons en revanche trouvé beaucoup d’erreurs sur les phrases elles-mêmes et un taux de rappel pour les mots relativement constant, quelle que soit la structure de l’énoncé. Est-ce la technique de mémorisation qui diffère chez l’enfant et l’adulte, ou le processus de décodage du sens et de codage des transformations?